Commençant de façon quasi programmatique par une citation de Germaine Tillon, elle-même inspirée des traditions des montagnes de l'Aurès berbère,

«

J'ai répété ce que j'ai entendu. L'histoire est finie », cette bande dessinée monumentale de 260 pages revient sur le réseau dit du

Musée de l'Homme qui a constitué entre 1940 et 1942, au tout début de l'Occupation, un des premiers groupes de résistants contribuant à faire

passer militaires et civils vers l'Angleterre (via le Nord de la France ou par l'Espagne), mais aussi et surtout qui a édité et diffusé « Résistance »,

un fascicule pour propager les idées contre le régime nazi.

Petit rappel des faits historiques : 1938, ouverture du Musée de l'Homme à Paris sous la direction de Paul Rouvet, un intellectuel proche du

Front populaire et un des cofondateurs du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, avec le projet humaniste de faire prendre conscience

au grand public de «

la vaste communauté mondiale, si diverse et pourtant une, à laquelle nous appartenons », l'humanité étant «

le produit d'un

immense métissage », soit un vrai «

défi au racisme », comme le dit Jacques Soustelle, alors jeune assistant du directeur.

Été 1939, début de la Drôle de Guerre pour laquelle sont mobilisés bon nombre de collaborateurs masculins du Musée.

10 mai 1940, après des mois d'attente, les Allemands lancent l'assaut et en quelques jours seulement défont l'armée française jusqu'à se

retrouver très vite aux portes de Paris.

14 juin 1940, les Allemands occupent la capitale qui se vide de ses dirigeants et d'une partie de ses habitants, le Musée de l'Homme étant

un des seuls musées à rester ouvert.

Le 18 juin 1940, alors que Pétain qui vient de prendre la tête de l'état français s'apprête à signer l'armistice, un ancien sous-secrétaire

d'état exilé à Londres, le général de Gaulle, appelle à continuer le combat et à résister à l'envahisseur allemand.

Très vite, aux quatre coins de la France, des gens («

les Français libres de France » tels qu'ils se nomment) vont s'organiser comme ils le peuvent pour apporter

leur contribution à la Résistance. C'est le cas au Musée de l'Homme.

A Bethune, Sylvette Leleu, une jeune femme, décide de s'engager dans la Résistance - © Moaty-Meltz-Roussin / 2024

« Nous étions des apprentis, des autodidactes de la conspiration »

Le projet de cette BD est parti du constat que les membres du Réseau du Musée de l'Homme, précurseurs de la Résistance, n'avaient pas forcément

reçu la reconnaissance qu'ils méritaient et étaient même parfois oubliés des livres d'histoire.

Si l'on croise dans cette bande dessinée des personnalités devenues célèbres depuis, au premier rang desquelles Germaine Tillon, figure de

la Résistance, les auteurs ont préféré s'intéresser au destin de trois personnages moins connus, mais bel et bien réels : Boris Vildé, ethnologue

d'origine lituanienne et naturalisé français, qui prendra les rênes du Réseau, Anatole Lewitsky, ethnologue d'origine russe et lui aussi naturalisé

français, et sa comparse Yvonne Oddon, bibliothécaire au Musée de l'Homme, trois personnages autour desquels en gravitent de nombreux autres,

intellectuels eux aussi (comme Jean Cassou du Musée d'art moderne de Paris) ou juste révoltés par l'envahisseur allemand comme Sylvette Leleu

et le jeune René Sénéchal qui vont organiser, dans leur ville de Béthune, un passage vers l'Angleterre et le gouvernement de « la France libre »

mené par de Gaulle.

Car ce qui faisait la force de ces premiers résistants, c'est que ces réseaux mêlaient des hommes mais aussi des femmes, des gens «

de tous

les bords politiques et de tous les niveaux sociaux : […] des cheminots, des moines, des médecins, un cordonnier, un libraire » et même une

comtesse qui a laissé utiliser sa résidence secondaire dans le sud-ouest comme relais vers l'Espagne (une autre voie possible pour sortir de France

et regagner l'Angleterre) ou encore un militaire à la retraite qui, bien qu'affilié au mouvement de l'Action française, livrait au Réseau de

précieuses informations sur les positions allemandes.

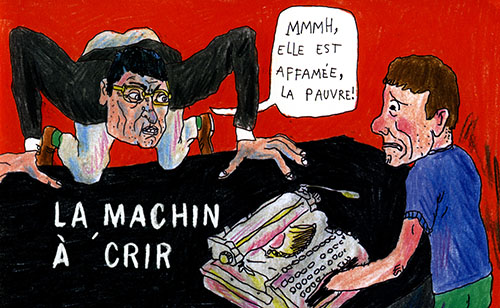

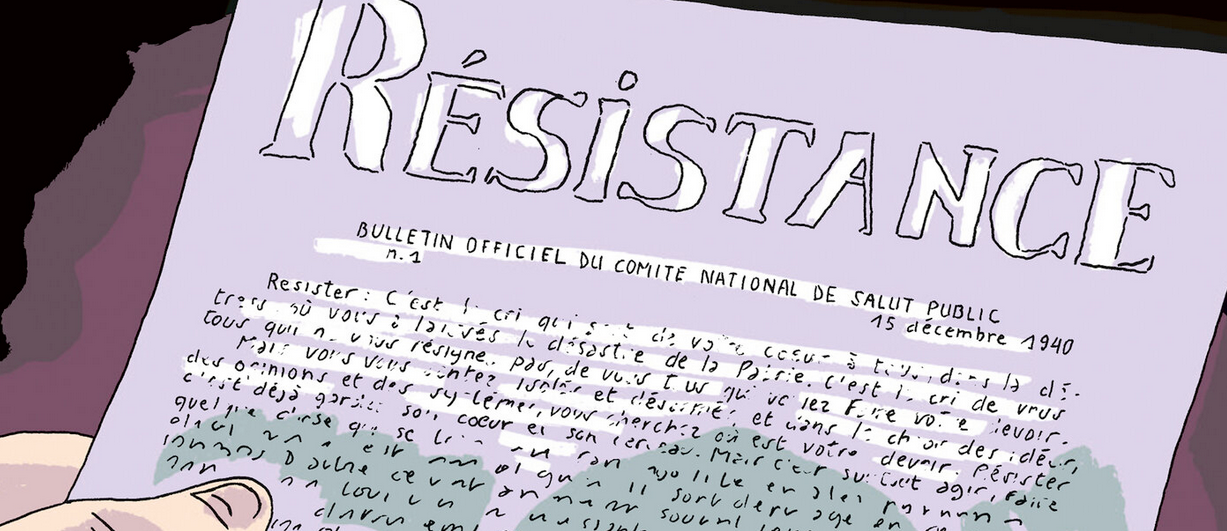

Si leurs actions de résistance peuvent paraître parfois timides, bien que pour autant insidieuses (comme coller des messages pro de Gaulle ou

distribuer des tracts intitulés « Conseils à l'occupé »), c'est aussi sur le champ des idées que le groupe va agir «

pour démystifier le

mensonge ». Très vite, ces intellectuels habitués à écrire des articles se lancent, avec les moyens du bord, à savoir une machine à écrire

et une dupliqueuse électrique empruntées où ils le peuvent (comme chez Jean Paulhan, éditeur alors de la NRF), dans la conception d'un fascicule

sobrement baptisé « Résistance » qui sera reproduit et distribué sous le manteau un peu partout en France.

Loin d'être dérisoire, cette entreprise va permettre de montrer à ceux, isolés sur tout le territoire, que la Résistance est bel et bien là et

qu'il n'est pas question de baisser les bras.

Mais malheureusement, et ce malgré toutes les précautions prises par les membres du Réseau, au sein du Musée comme à l'extérieur, la traîtrise

et la dénonciation, activité très en vogue à cette époque, vont les faire tomber.

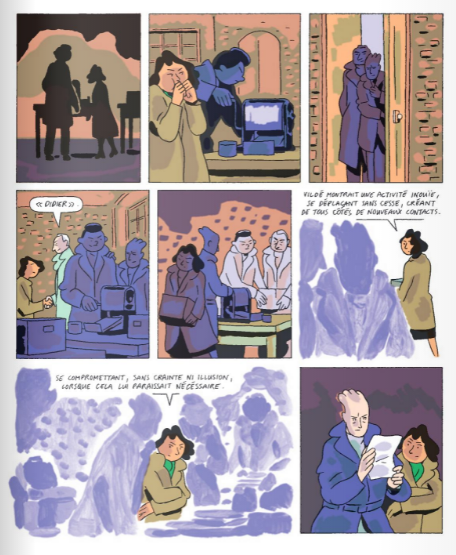

La Résistance s'organise et les débuts du journal justement baptisé « Résistance »

- © Moaty-Meltz-Roussin / 2024

« J'ai répété ce que j'ai entendu »

S'inspirant de cette citation de Germaine Tillon qui débute l'ouvrage, les auteurs ont choisi de respecter les faits historiques bien entendu

- comme tout récit historique la BD est abondamment documentée - mais aussi les propos des personnages, cherchant la fidélité la plus stricte, plutôt

que de romancer cette histoire des débuts de la Résistance.

Ainsi tous les dialogues des personnages, parfois légèrement remaniés, sont extraits d'écrits (essais, articles mais aussi correspondances),

soit près de 200 documents en tout que les scénaristes ont patiemment répertoriés (cf les notes en fin d'ouvrage qui, en plus de citer toutes les

sources utilisées pour les dialogues de la BD, livrent au lecteur curieux des informations complémentaires sur les faits historiques et les personnages).

Mais cela peut parfois poser des problèmes pratiques et pousser les scénaristes à user de subterfuges pour ne pas déroger à cette règle et tout

de même faire avancer le récit, comme quand ils font lire à Anatole, mobilisé, le journal qui laisse apparaître en une le terme de « Drôle de Guerre ».

Ou encore avec le personnage de Boris qui passe pour le chef du Réseau mais qui a laissé très peu d'écrits. Cela tombe bien : plutôt homme d'action,

il avait la réputation d'être taiseux et donc parle peu dans la BD.

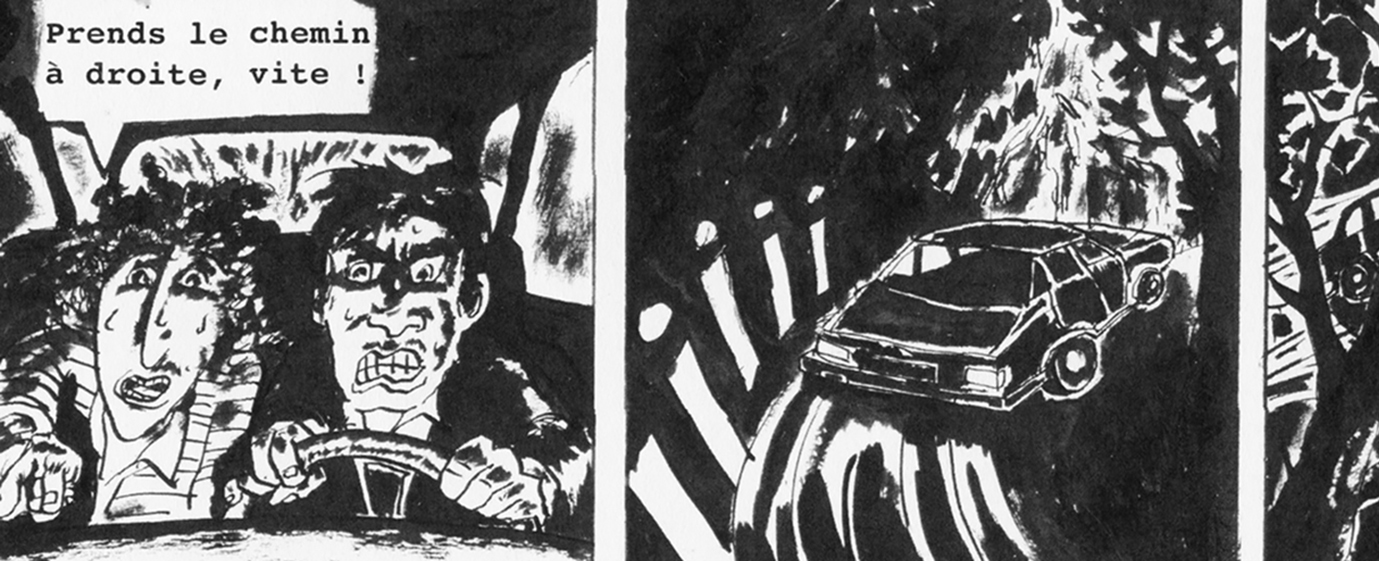

Avec un tel procédé, on aurait pu s'attendre à une BD très bavarde. Or, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, de nombreux passages, notamment

ceux qui présentent les actions de résistance, sont des scènes quasi muettes, où se déploie tout le talent des scénaristes, l'une en plus d'écrire et

traduire des textes théâtraux est aussi metteure en scène et l'autre ayant travaillé pour le cinéma.

Boris Vildé, le chef du Réseau du Musée de l'Homme et planche muette montrant l'arrestation du jeune avocat Léon-Maurice Nordmann

- © Moaty-Meltz-Roussin / 2024

Réalisme historique et ellipse poétique

Après avoir hésité sur la forme que pouvait prendre leur récit (un roman, un film...), Louise Moaty et Raphaël Meltz se sont finalement fixés

sur la Bande dessinée qui semblait réunir tout ce qu'ils cherchaient pour ce projet «

c'est-à-dire un récit très précis et en même temps des images

permettant de montrer ce lieu et ces objets [le Musée de l'Homme et ses objets ethnographiques], et qui nous transporteraient dans cette époque.

[…] Il y avait plein de choses à raconter par petits bouts, il fallait combler les trous par le dessin - [...] c'est pour ça que ce projet-là ne

pouvait que se faire en Bande dessinée, qui est le médium de l'ellipse ».

Le projet de Bande dessinée a été aussitôt proposé à Simon Roussin, dessinateur rencontré à l'époque du Tigre, revue menée par Raphël Meltz entre

autres, qui a l'habitude de concevoir ses propres scénarios et n'avait jamais réalisé jusque là de récit historique.

Bien que le projet était déjà bien avancé, une grande liberté d'interprétation est tout de même possible à Simon Roussin : «

Le scénario était écrit

d'une manière particulière : pas de récitatif, très peu de mise en situations, c'est du dialogue, presque un scénario de théâtre ou de cinéma.

Et donc j'avais à imaginer comme une mise en scène de cinéma : choisir mes angles, mes objectifs, mes décors. C'était vraiment des questions

intéressantes qui m'ont fait beaucoup réfléchir à ma façon de faire de la Bande dessinée. »

Fidèle auteur des éditions 2024 basées à Strasbourg qui ont su, comme à leur habitude, réaliser un très bel écrin pour cet ouvrage (grand format,

dos toilé, impression en tons directs,...) qui constitue d'ailleurs une exception dans leur catalogue, la maison d'édition s'étant jusqu'ici construite

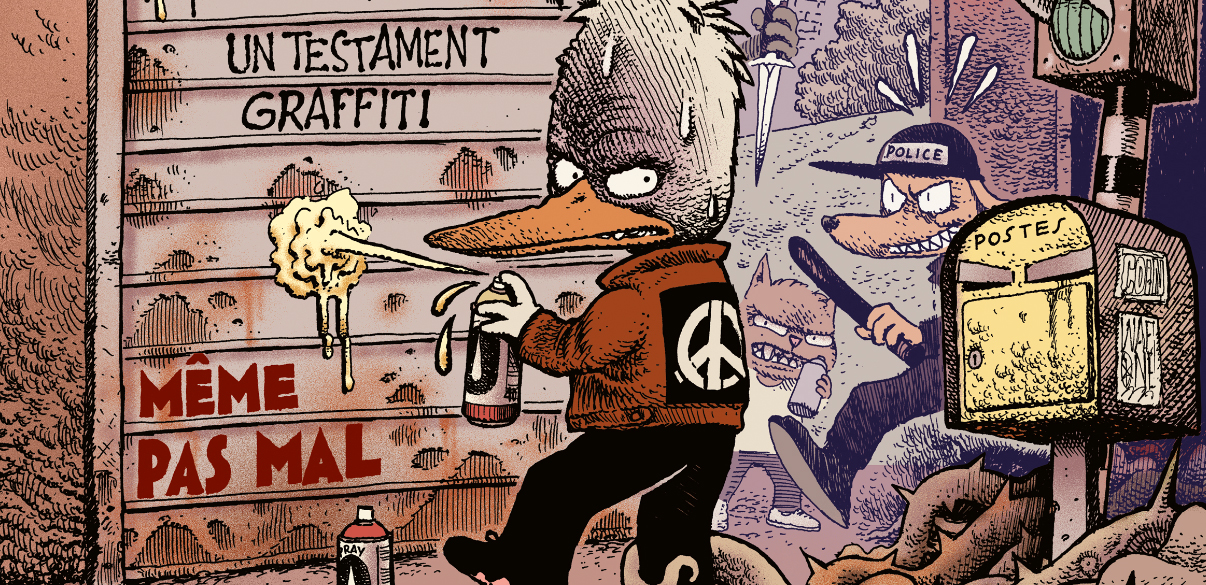

dans le refus de la bande dessinée du réel, le dessinateur Simon Roussin, habitué à des récits plus personnels, s'est employé à trouver le trait le

plus lisible pour retranscrire la vie de cette myriade de personnages, fourmis ouvrières d'une action qui les dépasse. Rappelant la ligne claire chère

à Hergé, Simon Roussin adopte un dessin entre précision et suggestion, évitant ainsi le réalisme pointilleux de bien des récits historiques.

«

Le livre m'a demandé énormément de documentation, je n'ai jamais autant dessiné d'après des photos ou des films,.. mais en revanche, j'essaie

de la traduire de la manière la plus elliptique possible, la plus sensible possible [pour] éviter un réalisme pointilleux.»

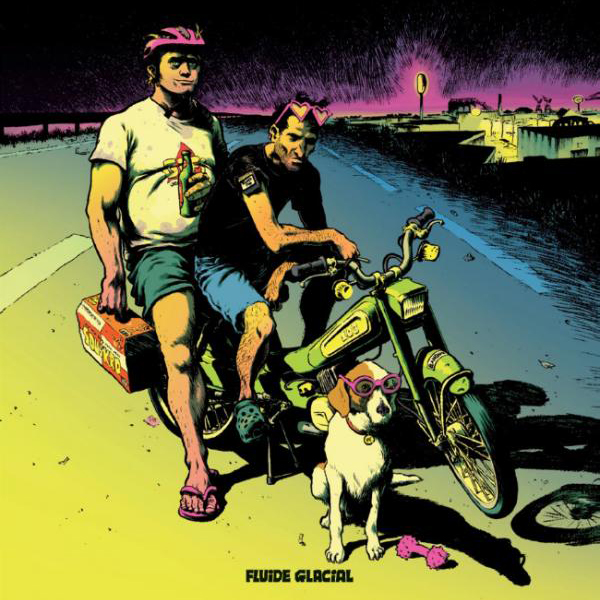

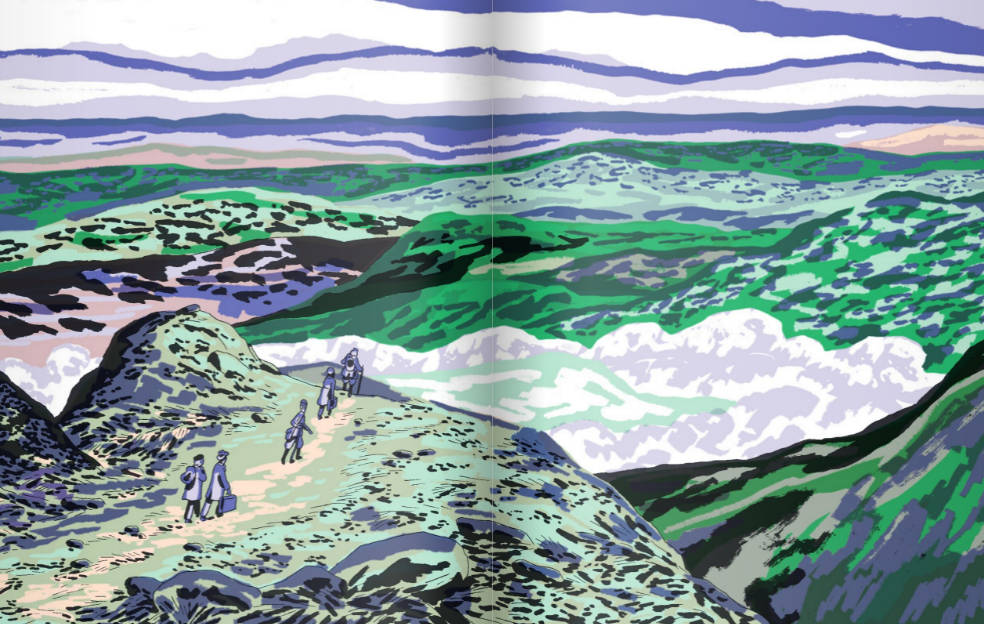

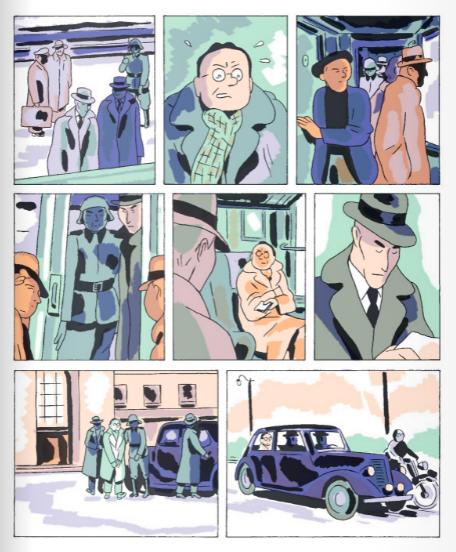

Dans le même ordre d'idée, plutôt qu'une mise en couleurs évoquant le passé (avec des gris ou des sépia par exemple), les auteurs ont décidé de se

restreindre à une gamme de couleurs limitée mais plutôt vive (orange, violet, vert). «

Cela me permettait aussi de m'éloigner de cette contrainte du

réalisme pour avoir une reconstitution qui serait moins historique que sensible ou poétique. »

Tout le talent du dessinateur Simon Roussin s'exprime dans cette double-page aux couleurs étonnantes -

© Moaty-Meltz-Roussin / 2024

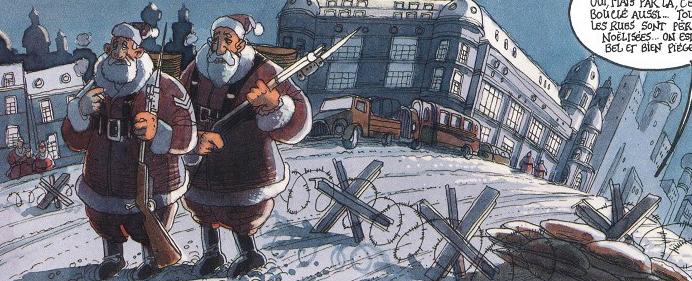

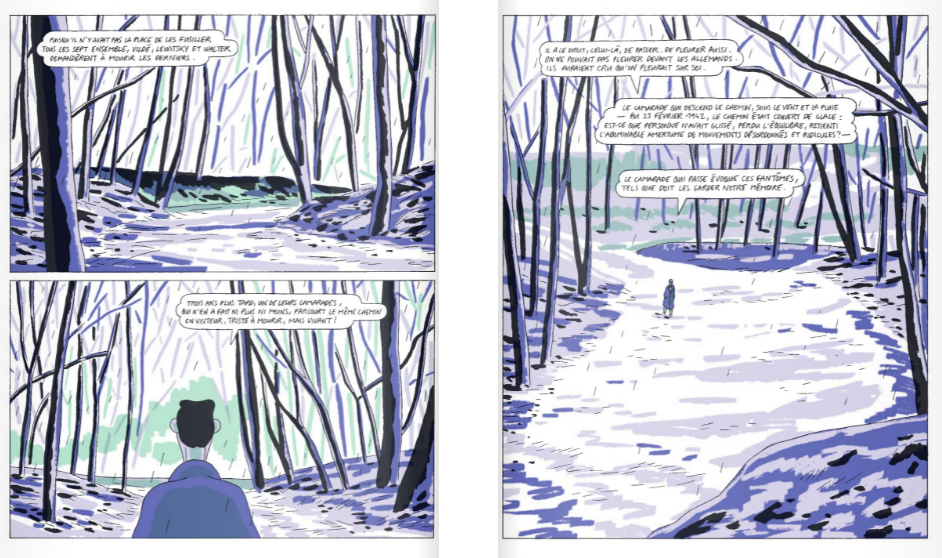

Malgré le propos de cet engagement sans bornes pour la Résistance, il n'y a aucune grandiloquence dans la mise en scène pour autant. Voire même

plutôt, une certaine pudeur et sobriété qui accompagnent le récit. C'est le cas notamment avec la fin tragique et annoncée de certains membres

du Réseau («

Nous finirons tous en prison, c'est inévitable ! » dit Boris, dès le début de leur engagement). Suite à un procès rapidement mené

par les autorités allemandes, sept hommes sont condamnés à mort et trois femmes déportées en Allemagne « en sursis d'exécution ».

Même si une certaine violence est suggérée lors de leur détention («

J'ai réussi à correspondre avec mes filles en écrivant avec mon sang

sur des mouchoirs sales » dit l'une des condamnées), l'exécution de la sentence n'est pas montrée mais évoquée par le témoignage touchant de l'un

des rescapés du Réseau, l'écrivain Claude Aveline, qui clôt l'album en rendant hommage à ses camarades condamnés à mort par ces mots «

tous frères

par la volonté de dire non jusqu'au bout. »

On peut regretter tout de même que certains points ne soient que peu ou pas abordés. C'est le cas de la Collaboration, mais aussi du sort des Juifs

(le Réseau étant certes démantelé début 1942, quelques semaines avant la rafle du Vel' d'hiv' en juillet de la même année) et de la question de la race,

ourtant enjeu majeur du régime nazi en directe opposition au projet humaniste du Musée de l'Homme, dont on parle en début d'ouvrage, mais guère plus

après.

Malgré ces infimes remarques, cet ouvrage constitue un témoignage à la fois sobre et poignant de cette période trouble de l'histoire française

et surtout de l'engagement qu'heureusement certains ont eu pour marquer leur indépendance d'esprit et leur résistance à un régime barbare et injuste.

Des héros méconnus qui se sont tenus debout, qui ont eu foi en l'avenir, qui ont su rester des vivants !

Les propos des auteurs sont extraits d'une interview réalisée par Elodie Karaki

L'écrivain Claude Aveline, rescapé du Réseau du Musée de l'Homme, évoque de façon sobre et poignante ses camarades condamnés

à mort et exécutés sur le Mont-Valérien - © Moaty-Meltz-Roussin / 2024

Partie de campagne.jpg)