Je voulais qu'on commence par évoquer tes débuts. Comment t'es venue cette envie du dessin et du livre illustré en particulier ?

J'aimais beaucoup dessiner quand j'étais gosse. Il faut dire que j'étais dans une famille nombreuse de 8 enfants ! J'avais tout de même une chambre mais que je devais partager avec mon frère. Pour se tenir à peu près tranquille, on devait avoir une vie intérieure plutôt intense. Donc évidemment on bouquinait. C'était ce que les enfants des années 60 lisaient, des « Bibliothèque Rose », des « Bibliothèque Verte », des Tintin bien sûr ! Nous ne les avions pas tous, nous n'en avions que deux ou trois que nous avons « bouffés » jusqu'à la moelle. Après, ça a été quelques Lucky Luke, quelques Astérix, ou bien des Sylvain et Sylvette empruntés au bibliobus,... c'est tout ! Mon père faisait partie de ces enseignants qui considéraient que la BD, ce n'était pas très bon comme lecture. Du coup c'était un peu comme un objet de contrebande, ce qui la rendait encore plus désirable évidemment, avec ce petit goût d'interdit.Ton père était enseignant ?

Il était prof d'histoire de l'art en fac. Il a même été doyen de la Fac de Poitiers et président de l'université de Nanterre à la fin de sa carrière. C'était ce qu'on appelle un grand universitaire. Mais pas du tout porté sur la BD. Il n'a d'ailleurs jamais su en lire. Quand adulte, je lui montrais une de mes planches de BD, il lisait la dernière case, une bulle au milieu, puis une autre, il ne comprenait pas qui parlait... Il y a des gens comme ça. Alors que moi je lisais des Bds, comme tout gosse des années 60. Et je dessinais... Est-ce que je dessinais bien ou pas, je n'en sais rien ? Mais en tout cas, j'aimais ça ! Et dans une famille, quand tu aimes bien dessiner, on te donne plus de crayons de couleurs qu'aux autres, j'ai eu des peintures aussi,... Et puis après tu fais ton intéressant. Quand tu es au lycée, tu dessines les profs, et tout ça. Et je me suis rendu compte que, surtout au vu de mes talents limités en sport, en musique et autres, quand je dessinais, il y avait du répondant, ça intéressait les gens. Alors quand on m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dit « Je veux être dessinateur ! ». Après, je ne savais pas si j'allais être dessinateur de presse, dessinateur humoristique, peintre en lettres ou dessinateur publicitaire. Quand, à 18 ans, j'ai décidé de prendre mon indépendance et de vivre seul, je suis venu à vélo depuis Paris, à la suite de divers hasards, m'installer à Arles.

Vue de l'Hospice Saint-Paul à Saint-Rémy-de-Provence © Bruno Heitz

Du coup, tu n'as pas de formation particulière en dessin ?

Aucune. Je n'ai même pas le Bac, juste mon BEPC ! Pendant deux mois, quand j'avais 17 ans, en 1974, un peu avant mon départ de Paris, j'ai tout de même suivi des cours du soir que la ville de Paris donnait entre 20h et 22h, place des Vosges. C'était gratuit, et ça me permettait surtout d'avoir un certificat de scolarité pour continuer à avoir la Sécu, les Allocs,... J'avais des fusains, je dessinais des arrosoirs, ce genre de choses. Mais c'était tout de même intéressant. Mais je ne peux pas dire que ça m'ait vraiment formé... Si ce n'est que ça m'a permis de me dire que je n'avais pas envie de devenir un dessinateur académique !Quelle était ta motivation pour partir de chez toi à 18 ans, en vélo ?

Parce qu'à 18 ans j'étais majeur, et je ne voulais pas devenir prof d'arts plastiques. Car mes parents me destinaient à une carrière dans l'Education nationale. Ce n'était pas méchant de leur part. Ma mère n'était pas enseignante, elle a élevé 8 gamins, ce qui était un boulot à temps complet, mais dans la famille, si tu aimais les langues, tu devenais prof d'anglais, si tu aimais courir, tu devenais prof de gym, si tu aimais dessiner, tu devenais prof de dessin. Et moi je ne voulais surtout pas devenir prof de dessin en collège, ce pauvre type en blouse blanche sur lequel on jette des gommes. C'est ingrat ! Et puis dans un collège ça marche souvent comme ça : si il y a 450 élèves, le prof a 450 dessins d'élèves à corriger tous les quinze jours, ou toutes les semaines. C'est démoralisant ! Un truc à te couper toute envie de dessiner.Et pourquoi Arles ?

Un peu par hasard. Parce que je me suis arrêté chez le dessinateur Didier Savard, celui qui faisait les Dick Hérisson. Je lui ai rendu visite donc, et assez vite il m'a trouvé un petit appartement. Je connaissais son frère. A l'époque, il n'était pas du tout connu comme dessinateur, il était encore prof d'anglais. Mais c'est grâce à ce contact que je suis arrivé à Arles. Et finalement j'y suis resté ! Naturellement, je n'ai pas gagné ma vie avec le dessin tout de suite. J'ai surtout fait des petits boulots : peintre en bâtiment, maçon, serveur dans des restaurants, menuisier,... Mais j'ai aussi vendu mes dessins sur le marché les mercredis et les samedis. Il y a un très beau marché à Arles, avec un petit coin où des gens vendent des estampes, des antiquités... et quelqu'un m'avait conseillé d'y aller pour vendre mes dessins. Dans les premiers temps, il m'est arrivé de vendre pour des sommes assez conséquentes. Je me souviens que le premier marché que j'ai fait à Arles, j'ai vendu pour 250 F de dessins ! Des dessins à 10 F, donc 25 dessins ! Et 250 F, c'était un mois de loyer. En 1975, tu mangeais dans les petits restaurants pas chers, les menus c'était entre 12 et 20 F. Si tu compares les loyers et la bouffe, à peu de choses près le franc de l'époque, c'est presque comme l'euro aujourd'hui. Donc avec ces 250 F, je me suis dit qu'Arles était un vrai pays de Cocagne. Linogravure d'après Les Mangeurs de pommes de terre de Van Gogh © Bruno Heitz

Linogravure d'après Les Mangeurs de pommes de terre de Van Gogh © Bruno Heitz

J'ai lu qu'au départ, tu voulais aller jusqu'en Italie à vélo.

C'est vrai. J'ai donc suivi la Nationale 7 en plein hiver, au mois de janvier. Parce que je suis né en janvier, je n'y peux rien...Tu aurais pu partir 6 mois après...

Non-non, je suis parti dès que j'ai eu 18 ans !Tu n'avais pas de projets particuliers en Italie ?

Non, c'était pour moi l'idée d'aller vers le sud, le soleil. Mais en réalité j'étais déjà tellement dépaysé à Arles. T'imagines quand tu pars de la banlieue parisienne, au mois de janvier, et que tu arrives ici alors qu'il commençait déjà à faire beau... J'étais émerveillé par la lumière. Comme j'étais fasciné par les tableaux de paysages de Van Gogh, la première chose que j'ai faite ça a été d'aller voir l'Abbaye de Montmajour à côté d'Arles, toujours avec mon vieux vélo, et aussi aux Saintes-Maries-de-la-Mer, à l'endroit où il a fait ses croquis de bateaux. J'ai eu vraiment, on peut le dire, un coup de foudre pour cette région, pour sa lumière, ses paysages... et aussi ses gens ! Parce que dans les années 70-80, Arles était une ville encore très prolo. Ce n'était pas encore devenue la mecque de la photo qu'elle est aujourd'hui. Je n'avais pas un flèche et je n'ai jamais crevé de faim. Je me souviens que j'avais une boîte de thé Twining, ces boîtes en ferraille, qui me servait de tirelire. Quand mon dernier billet de 50 francs arrivait, cela voulait dire que je n'avais plus un flèche et que j'allais devoir me consacrer à chercher du travail. Alors j'allais à la place du Forum, une petite place où il y avait des bistrots, je buvais des cafés, j'en payais à quelques copains et en général au bout de 24 heures j'avais trouvé du boulot : gratter des poutres chez le docteur Machin qui refaisait sa maison, ou alors aider à ramasser des pommes,... Je trouvais toujours du boulot, c'est moins facile maintenant. Mais dans mon idée j'étais un peintre en bâtiment ou menuisier mais que de façon provisoire, parce que mon vrai métier c'était dessinateur ou peintre ! Donc le soir, dans ma petite chambre sous les toits, je dessinais ou je peignais. C'est à cette époque que j'ai fait ma première exposition à la Maison des jeunes à Arles, où le directeur en regardant mes dessins m'avait dit qu'il fallait les encadrer, que sinon ça ne voulait rien dire des dessins sur du papier. « Tes dessins, tu les encadres et les peintures tu les colles sur un support ferme, comme du bois. » Je travaillais sur du papier Canson, que ce soit pour la gouache ou le dessin. Finalement il m'a beaucoup aidé en me disant ça ce directeur qui, après, a tenu un grand centre culturel et social sur le cours Julien, à Marseille. Ensuite, j'ai rencontré le photographe Lucien Clergue. C'était un photographe qui gagnait très bien sa vie en vendant des photos dans le monde entier. Il a notamment fait plusieurs portraits de Picasso, mais c'est surtout lui qui a créé les Rencontres internationales de la photographie à Arles [en 1968, avec notamment Michel Tournier, alors critique d'art] et dont il a continué à s'occuper pendant de nombreuses années. C'était déjà un énorme festival même si c'était organisé de façon très artisanale.

Photo de l'atelier de Bruno Heitz avec au mur un portrait de Picasso par Lucien Clergue - Extrait du livre Les Ateliers de l'illustration et de la création - © D. Perret - E. Garault / Les Fourmis rouges

Vous travailliez juste tous les deux ?

Non il avait une assistante qui faisait les tirages. Moi je ne travaillais pas dans la chambre noire, je ne faisais jamais de développement, ce n'était pas mon truc. Et pour les prises de vue, il avait des stagiaires. Il m'est arrivé de mettre des valises dans le coffre d'une voiture mais je ne suis jamais parti avec lui. Et en deux ans avec ce photographe, j'ai appris énormément de choses et aussi rencontré beaucoup de monde. Il recevait des collectionneurs, des éditeurs,... Il m'a d'ailleurs présenté à un éditeur, l'Agep à Marseille, une maison qui éditait plutôt des cartes postales habituellement, et avec qui j'ai fait mon premier bouquin en couleurs qui s'appelait Un froid de loup.

L'un des premiers ouvrages de Bruno Heitz aux éd. Van den Bosch - © B. Heitz / éd. Van den Bosch

Il faut dire qu'avant d'éditer chez de nombreux éditeurs reconnus, tu as publié tes premiers ouvrages chez des éditeurs plus confidentiels, comme des petits ouvrages en N&B chez un tout petit éditeur local, Van den Bosch à partir de 1980 et avec qui tu as continué de travailler jusqu'en 1987 ?

Avec cet éditeur hollandais Van der Bosch que j'avais rencontré à la bibliothèque d'Arles, je faisais des petits livres en noir et blanc qu'il tirait à 500 exemplaires. Il ne me payait pas mais me donnait 50 exemplaires de chaque titre : j'étais très content ! Et surtout ce fameux Van der Bosch m'a mis le pied à l'étrier parce qu'il ne vendait pas mes livres en librairies mais les distribuait dans toutes les bibliothèques de France. Il avait une boîte de distribution d'encyclopédies et de livres rares. C'était un peu un VRP du livre de luxe qui était capable de trouver même des livres d'occasion qu'il vendait à des bibliothèques. Au bout d'un an ou deux, c'était en 1982 alors que j'avais 25 ans, grâce à cet éditeur, j'avais des livres dans toutes les bibliothèques de France, ou presque. A ce moment-là, il s'est aussi mis en place beaucoup de fêtes du livre, des salons avec des rencontres organisées par des bibliothèques. Il y avait l'effet Jack Lang sous Mitterrand bien sûr, mais aussi de nombreuses associations communistes qui luttaient à juste titre d'ailleurs contre l'illettrisme, un des grands sujets du PC dans les années 80, avec la paix. Ici dans les Bouches-du-Rhône, il y a un réseau de villes communistes (Martigues, Miramas, Port de Bouc...) autour de l'Etang de Berre que j'appelle en rigolant la Ruhr. Alors moi j'étais invité dans la plupart de ces manifestations autour du livre dans la région. Je commençais un peu à vendre des bouquins comme ça et au bout de 2 ans, vers 1984, je gagnais ma vie uniquement en vendant des livres. J'ai donc quitté Lucien qui a continué à m'appeler de temps en temps pour un coup de bourre, jusqu'à ce qu'il trouve d'autres gens pour l'aider. D'autant plus que je travaillais, et ce grâce à lui d'ailleurs, dans ce qui ne s'appelait pas encore La Provence mais Le Provençal. Je faisais des dessins de presse dans la page locale d'Arles, mais aussi dans une édition de l'après-midi qui s'appelait Le Soir et qui était très lue par les chauffeurs de taxis et les joueurs de PMU. Le bouclage se faisait à midi et ça sortait vers 17h je crois, un peu comme Le Monde. J'ai fait ça pendant presque 10 ans. C'était du dessin humoristique : pour la page d'Arles c'était vraiment du dessin local, sur ce qui se passait dans la ville ; par contre pour Le Soir c'est eux qui me donnaient un sujet, pour illustrer un article de presse. C'était plutôt sportif parce que comme ils bouclaient à midi, moi je téléphonais d'Arles à 7h du matin au rédacteur-en-chef à Marseille qui me communiquait le sujet. En plus à l'époque je n'avais pas le téléphone donc il fallait que je trouve une cabine téléphonique. Après, je rentrais chez moi faire le dessin et, comme il n'y avait pas de fax ni Internet, il fallait qu'à 8h – j'avais donc moins d'une heure pour faire le dessin – je sois à la gare d'Arles parce qu'il y avait un comptable du journal qui y prenait le train pour Marseille tous les matins, réglé comme du papier à musique. On se disait juste « Bonjour merci » et le vendredi « Bon week-end ». Les dessins transitaient dans des enveloppes spéciales sur lesquelles était inscrit « hors sac », parce qu'on n'avait pas le droit de faire concurrence à la Poste qui avait le monopole du courrier. C'était tous les jours, et pour le samedi comme le comptable ne travaillait pas, dans la semaine on me donnait un dessin un peu plus « magazine » à réaliser à l'avance. J'étais payé 100 F par dessin. Comme je réalisais 25 dessins par moi, j'avais donc 2500 F par mois. Avec en plus les ventes des livres, je commençais à avoir de bons revenus.Mais ça te faisait une sacrée charge de travail ?

Je cavalais ! Mais à 8h j'avais presque fini ma journée... Le dessin pour la page d'Arles, je le faisais dans la journée, et ce n'était pas tous les jours. Le dessin de presse c'est une très bonne école car ça t'oblige à réagir vite. Parfois j'avais une ou deux idées d'avance... Le rédacteur-en-chef de la page d'Arles me téléphonait parfois à 16h pour avoir un dessin dans l'heure parce qu'il avait un photographe qui lui avait chié dans les bottes. C'était souvent des dessins bouche-trous. Et après j'ai aussi eu en plus ma propre chronique qui s'appelait « L'humeur de Heitz », ou quelque chose comme ça.

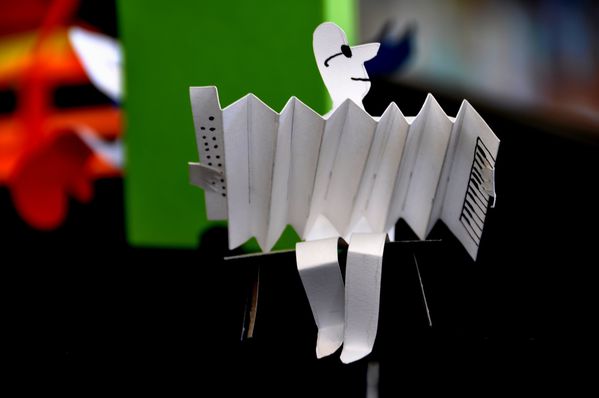

Exposition de papiers découpés de Bruno Heitz Monsieur 2D à la médiathèque de Penhars en 2014 - © B. Heitz

Même si on va s'intéresser plus précisément à tes productions BD, on ne peut pas ne pas parler de ton énorme production en livres illustrés pour la jeunesse. Comment se sont passés tes débuts dans l'édition jeunesse ?

Grâce à tous ces salons, petit à petit j'ai rencontré des éditeurs jeunesse, comme les éditions Circonflexe et autres, des éditeurs parisiens aussi. Les gens d'Hachette m'ont demandé d'illustrer des livres de poche dans leur collection « Cadou ». Finalement, ça s'est enchaîné tout seul sans que j'ai eu à faire grand chose.!Et toi, tu avais cette envie de réaliser des livres pour la jeunesse ?

Oui c'était vraiment une envie ! Je n'avais pas d'enfants mais je trouvais qu'il y avait énormément de diversité, de possibilités de graphisme dans ce que je voyais de cette production de livres illustrés pour la jeunesse. En plus, avec l'idée de l'imprimer : tu fais un dessin et il est multiplié par 3000. Même si, au début, en ce qui me concernait c'était plutôt 500 exemplaires. Mais même à 500 exemplaires, comme un livre jeunesse est en moyenne lu par trois personnes, ça représente 1500 lecteurs. Et pour 3000 ex, 9000 personnes c'est énorme !Il faut dire que tu as travaillé avec pratiquement tous les éditeurs jeunesse.

Tous les éditeurs jeunesse peut-être pas mais on peut dire les principaux : Hachette, Circonflexe, Mango, Casterman, Albin Michel, Le Seuil, Le Rouergue,... Et même L'école des Loisirs, pour qui je n'ai pas produit d'œuvres originales mais qui ont acheté des BD que j'avais faites chez Casterman, maison dirigée à l'époque par Louis Delas, le fils d'un des fondateurs de L'Ecole des Loisirs, pour les rééditer en format souple et les proposer en abonnement aux écoles. Il y a d'abord eu une série de BD jeunesse intitulée Louisette la taupe, puis mes BD sur l'histoire de France.Je voulais aussi parler de ton côté éclectique, notamment au niveau des techniques. Tu expérimentes dans tes livres illustrés pour la jeunesse d'autres techniques que l'illustration classique, comme la linogravure, ou encore le bois ou le papier découpés. Dans Les Ateliers de l’illustration et de la création, un livre sur les ateliers d'illustrateurs imaginé par Delphine Perret et publié aux Fourmis rouges, tu dis d'ailleurs « Quand je fais un bouquin, j'en commence un autre en même temps, avec une technique différente si possible. » Pourquoi ce besoin ?

Il y a un peu de « tuilage ». C'est rare que tu finisses un livre et seulement après en commencer un autre. Par exemple, en ce moment je suis en train de faire une BD pour Gallimard, la suite du Bistrot d'Emile [BD parue en mai 2021]. Et en même temps je sais que dans un mois, il va falloir que je commence à travailler sur une BD d'histoire à propos d'Henri IV et des guerres de religion. Donc je commence déjà à y réfléchir et à me documenter. Sur le fait de vouloir changer de technique régulièrement, c'est vrai qu'il y a des auteurs-illustrateurs qui font toujours exactement la même chose. Claude Ponti par exemple, qui avait une richesse d'imagination formidable, travaillait toujours avec de l'aquarelle sur du papier. Même si ses dessins ont un peu évolué, ceux de 1960 ne sont pas ceux de 1970, c'est resté la même technique. Alors que moi, des fois j'ai envie de changer, de faire de la linogravure par exemple, parce que ça m'amuse ! J'aime bien patouiller, j'aime bien couper des bouts de bois dans mon atelier aussi. Donc à un moment je fais des petits bouts de bois peints que je photographie. Après je passe à des papiers découpés que je photographie en noir et blanc. Après je peux faire des BD en couleurs directes à l'aquarelle, comme pour J'ai pas tué De Gaulle... et ses suites chez Gallimard. Il y a un grand plaisir à mettre en couleurs un livre à l'aquarelle. Ce n'est pas du tout pareil que de travailler sur un ordinateur avec Photoshop.Est-ce que ces techniques modifient le livre en lui-même ?

Évidemment. C'est un peu comme si un musicien utilisait un instrument différent, comme si untel avait de temps en temps enregistré certaines de ses chansons avec un piano, ou une guitare, ou un orchestre.

Extrait d'Un Privé à la cambrousse - © B. Heitz / Gallimard

On peut parler de tes Bds maintenant si tu veux bien. Tu signes ta première BD, Boucherie charcuterie même combat en 1995 au Seuil jeunesse dans une collection qui rappelle un peu ce que faisait L'Association à l'époque, avec un format souple et en N&B. Pourquoi t'être lancé dans cette première expérience dans le Neuvième art ?

C'est Jacques Binsztok du Seuil jeunesse qui m'a montré Mildiou, un livre de Trondheim qu'il venait d'éditer, en me demandant si ça ne m'intéresserait pas de faire une BD dans cette nouvelle collection, des livres avec une couverture souple et au format roman graphique, ce qui n'était pas tellement courant à l'époque. Moi j'ai été tout de suite séduit par l'objet mais aussi par la pagination qui fait plus de 100 pages. Parce que l'album BD c'est un peu frustrant, un peu comme une chanson de 3 minutes. Il y a un début, un milieu, et une fin, tout ça en 32 ou 48 pages. Alors forcément 120 pages noir et blanc, ça donnait envie ! Il se trouve que j'avais une espèce de roman noir qui s'appelait Boucherie Charcuterie même combat dans mes cartons, mais qui n'était pas finalisé. Je me suis dit que ce serait parfait pour cette collection et ce format... mais ça a été un flop ! Parce que ce n'était pas vraiment une BD : j'ai fait beaucoup de pleines pages, il n'y avait pas de bulles, les personnages étaient des animaux donc pour les lecteurs de BD, même si il y avait déjà à l'époque de bestioles comme le Canardo de Sokal, cela restait un peu trop enfantin. Ce qui fait que les amateurs de BD n'ont pas reconnu là-dedans une BD et mes amateurs de livres jeunesse ont trouvé que c'était un objet étrange. Mais Binsztok ne s'est pas découragé. Il m'a dit « Je crois que on s'est planté. II faut une vraie BD, avec des cases, des personnages... »Dès ta 2° BD qui paraît l'année suivante, toujours en N&B, tu trouves le ton qui t'accompagne encore aujourd'hui, avec Un privé à la cambrousse et le personnage d'Hubert, un détective campagnard que tu animeras pendant neuf enquêtes, jusqu'en 2005 et qui ont toutes été rééditées en trois épais volumes chez Gallimard. Tu y transposes les ambiances des polars souvent urbains ici dans un milieu rural. Comment t'es venue cette idée ?

Tout est venu de cette maison où nous nous trouvons aujourd'hui. Pour la première image du Privé à la cambrousse, j'ai dessiné une des chambres de l'étage, j'ai fait un zoom et de là j'ai démarré l'histoire d'un personnage qui habitait dans la maison avec son frère et comme il n'avait pas vraiment de boulot, il rendait des petits services, dont des services de renseignement. Après plusieurs mois de travail, quand j'ai apporté ce bouquin à Binsztok, j'étais un peu inquiet de sa réaction. Cétait le patron : il a lu ça les pieds sur le bureau, comme il avait l'habitude de faire, en un quart d'heure et il m'a dit : « J'attends la suite... » Alors que moi j'avais fini le bouquin ! « On attend de savoir ce qu'il va devenir ton personnage, on pourrait le faire revenir... Allez, j'ai les crocs on va bouffer. » Nous allons donc déjeuner dans le quartier, rue Dauphine, près du Pont Neuf à Paris. « Tiens je vais te montrer un truc marrant. » Et là, il me désigne une boutique qui était avant un bistrot tenu par des truands. « Mon père qui était tailleur faisait des costumes pour le patron de ce bistrot qui payait toujours d'avance parce qu'il disait que dans son métier il y avait toujours des imprévus. Et en effet, il partait de temps en temps six mois en taule ! » Alors mon Binsztok, d'une rue à l'autre, il me raconte tout un tas d'anecdotes et le soir dans le train en rentrant j'ai noté des idées et au final, j'avais de quoi faire Une magouille pas ordinaire le deuxième tome, où figurent plein de clins d'œil à ce que m'avait raconté Binsztok. Comme quoi une conversation entre copains... Et après j'ai réalisé le troisième Le bolet de Satan sur des histoires de typographies, puis il y a eu Les Fantômes du garde-barrière, Un virage dangereux,... Il y a eu 9 volumes en tout, jusqu'en 2005, année où Binsztok est parti du Seuil pour créer sa propre maison [les éditions Panama]. Du coup, j'ai rencontré Françoise Mateu, sa remplaçante au Seuil, qui a reçu en arrivant tous les auteurs du catalogue, dont un certain nombre qu'elle a foutu dehors, comme l'excellent Albert Leman. Moi elle m'a reçu en me disant « Ah oui c'est vous qui faites les BD ? J'ai horreur de ça ! » Ce qu'elle voulait c'étaient des kamishibaï, des livres qui sont comme des théâtres où tu glisses des planches, des livres le plus souvent à destination des maternelles : elle voulait des livres d'images pour les tout petits quoi ! Au final, j'ai fait un certain nombre de bouquins avec elle, comme Les Lapins savent compter, j'ai aussi illustré La Petite poule rousse en grand format et en gravures, deux livres pop up un sur Les trois petits cochons et un autre sur Les sept chevreaux, en collaboration avec un ingénieur papier très doué,... Elle était ouverte à beaucoup de choses, mais pas à la BD ! Du coup j'ai laissé tomber mon Privé à la cambrousse, même si le Seuil ne voulait pas en céder les droits.

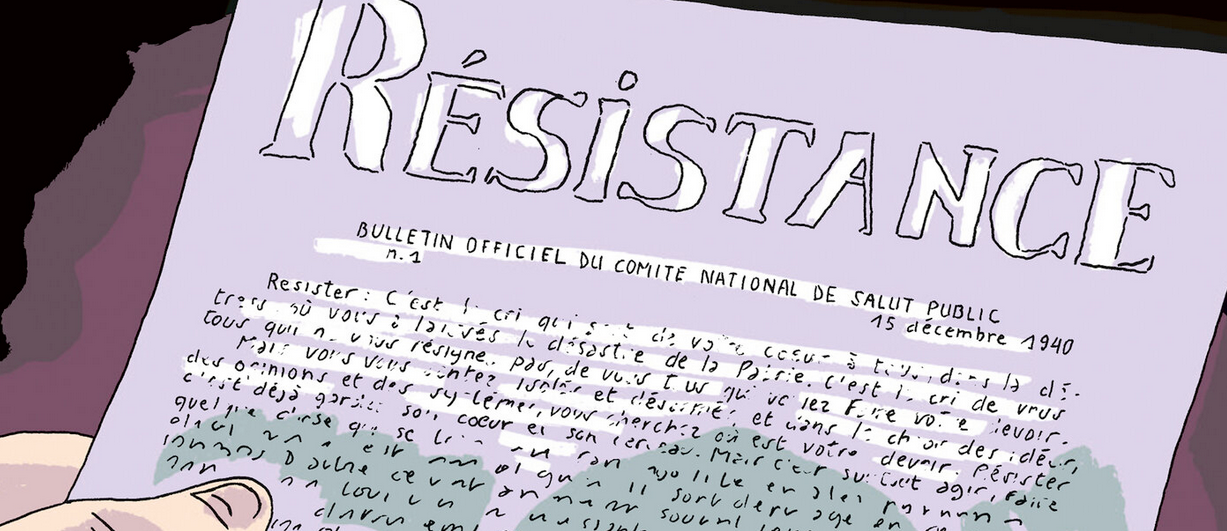

Extrait de J'ai pas volé Pétain... - © B. Heitz / Gallimard

Après y avoir réalisé une adaptation du Roman de Renart, tu crées aux éditions Gallimard une autre série d'ambiance polar chez Gallimard qui commence avec J'ai pas tué De Gaulle mais ça a bien failli en 2010 (suivront trois autres tomes jusqu'en 2018), se passant toujours dans les années 60. La différence avec Un privé à la cambrousse qui comme son nom l'indique est un polar rural toujours autour du même village, là ça se passe aux quatre coins de la France et plutôt en ville. En plus d'être réalisés en couleurs, ces albums s'ancrent dans un contexte historique précis dans lequel se retrouve embarqué le personnage de Jean-Paul. Pourquoi cette série ?

Alors que je continuais de réaliser des livres jeunesse, avec le Seuil notamment, j'ai rencontré Thierry Laroche des éditions Gallimard qui était en train de monter la collection « Fétiche » et qui m'a proposé de choisir dans le patrimoine littéraire Gallimard un auteur pour l'adapter en BD. Moi j'aurais voulu dessiner Les Contes du chat perché mais ils étaient déjà pris par une autrice, Agnès Maupré. En réfléchissant, j'ai pensé au Roman de Renart que j'ai finalement réalisé à l'aquarelle en deux tomes dans un format plus classique pour de la BD, assez grand et cartonné. Et après ça, Thierry m'a donné carte blanche pour faire une œuvre plus personnelle. Joan Sfar qui aimait bien mon travail avait pris la tête de la collection « Bayou » qui éditait entre autres les fameux Aya de Yopougon de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie, un très bon dessinateur et copain de Sfar. Sfar était très fraternel avec moi, il venait quand je faisais une exposition. Il m'avait même proposé de travailler pour une collection qu'il avait lancée chez Bréal et qui n'a pas duré très longtemps : je n'ai pas eu le temps de préparer un projet que c'était déjà fini. Pour la collection « Bayou », j'ai donc réalisé un premier album qui s'intitulait J'ai pas tué de Gaulle... en 2010 avec ce personnage de Jean-Paul qui au départ est planqué chez sa tante dans la région de Nancy, maison dont il finit par hériter à la mort de sa tante. Pour moi c'était un one-shot. Je ne pensais pas en refaire, mais comme pour Un Privé... Thierry Laroche m'a dit « T'as ton personnage, il tient la route », donc j'ai écrit la suite qui s'appelait C'est pas du Van Gogh mais ça aurait pu qui se passe en partie à Arles. Ensuite, il y a eu J'ai pas volé Pétain mais ça aurait pu qui est inspiré du faits divers réel qui a vu une bande de bras cassés tenter d'embarquer le cercueil de Pétain pour l'emmener à Verdun. Et enfin le dernier qui s'appelle C'est pas du polar mais ça craint quand même avec l'évocation de Simenon, que j'ai rebaptisé pour l'occasion Sidérac. C'est une série qui m'était très agréable à faire.

Un des carnets de Bruno Heitz pour l'écriture de ses BDs - Extrait du livre Les Ateliers de l'illustration et de la création - © D. Perret - E. Garault / Les Fourmis rouges

Comment travailles-tu tes BDs ? Je crois que tu fais des storyboards sur des carnets et après une mise au propre à l'encre.

Moi j'écris le bouquin dans un carnet comme ça [Bruno montre un carnet format A5] et au fur et à mesure, j'envoie les chapitres à l'éditeur qui me dit « OK » ou « Par là tu trouves pas que c'est trop long ? » ou bien « Là, on s'emmerde un peu... »En deux mots ces carnets ce sont des story boards très détaillés.

C'est mon scénario dessiné.Ça pourrait presque être édité tel quel ?

Oh non ! Même si j'ai fait imprimer les roughs du Bistrot d'Emile [sa nouvelle « série » parue en 2021] pour l'envoyer à des éditeurs parce que je n'étais pas sûr que Gallimard le prenne. Normalement, tous mes originaux BD et documents de travail, dont les carnets, je les envoie à la médiathèque de Dole dans le Jura, mais pour celui-là je ne l'ai pas encore fait parce que j'en ai besoin pour écrire la suite. Sinon je ne suis pas fétichiste, ce n'est pas toujours le même carnet, là c'est un modèle un peu bas de gamme. Après, une fois que j'ai fini ça, je fais les planches au format de parution. Quand le scénario dessiné est fait le livre est presque terminé, après c'est juste de l'exécution. Je me fais un gabarit et puis hop. Normalement le résultat est plus propre et calibré que le carnet. Et je travaille toujours en double page, parce que visuellement c'est important. Et pour toutes les têtes de chapitre, depuis les débuts avec Un privé à la cambrousse, j'utilise ce petit verre d'un restaurant mexicain : je fais les ronds avec ça, j'ai jamais eu de compas !Mais tu fais tout de même un crayonné ?

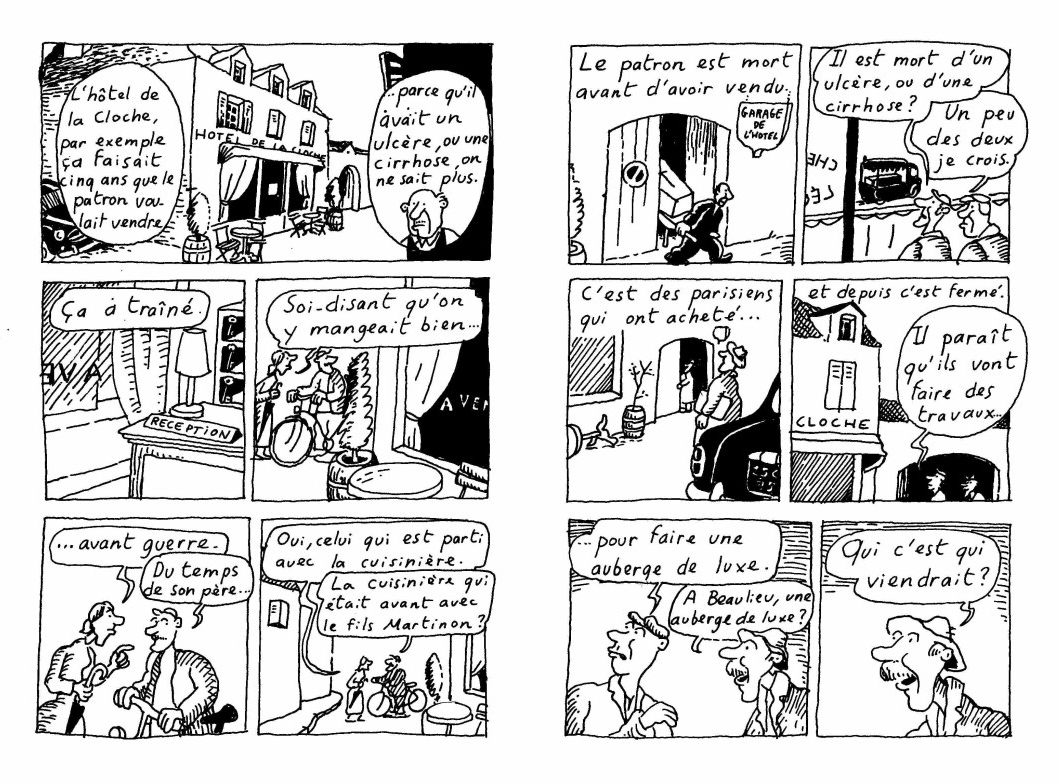

Oui mais très sommaire. Après je repasse à l'encre et ensuite, je gomme. Mais le vrai début, avant même le carnet c'est ça [il montre des feuilles volantes griffonnées avec des textes dans tous les sens]. Pour moi, l'écriture de la bande dessinée c'est une écriture de dialogues. Là je fais un mini gaufrier que je divise en a b c d et j'écris très librement. Ça c'est ma double page.Donc tu dialogues sans rien dessiner. Qu'est-ce que ça t'apporte de fonctionner comme ça ?

D'écouter parler les gens, surtout qu'en général j'écris ça dans un bistrot. Et après je retranscris toujours avec ce petit système de gaufrier qui me permet de découper et de travailler l'étape suivante, le scénario dessiné dans mes carnets. Je travaille comme ça presque depuis le début.Ce scénario dessiné, tu l'envoies à l'éditeur au fur et à mesure des chapitres ?

Ça dépend. Normalement oui, mais pour la suite du Bistrot d'Emile, j'ai tout envoyé d'un coup pour savoir si ils étaient OK, sans leur avoir rien montré à l'avance. Pour les BD historiques que je fais chez Casterman, je suis obligé de tout leur montrer au fur et à mesure. Le prochain sera sur la Révolution industrielle. Je fais d'abord le brouillon sur un carnet et j'envoie page par page à l'éditeur et à l'autrice qui me disent par exemple « Là ce serait bien une plus grande image ». Il y a aussi un va-et-vient pour le texte de ces albums, qui est composé avec une typo qui a été conçue à partir de mon écriture et qui s'appelle la Heitz bold parce qu'ils trouvaient à juste titre que mon écriture n'était pas parfaitement lisible pour des jeunes lecteurs. Un jour j'ai donc dû remplir des pages et des pages avec toutes les lettres de l'alphabet et les signes typographiques !C'est plus simple pour toi ?

Pas forcément ! Les textes, l'autrice me les envoie en word. Moi je fais dans le carnet le découpage avec les textes écrits à la main. Je leur envoie après la planche en couleurs propre sans texte, et en plus une copie de mon carnet avec le texte que j'ai écrit à la main. Chez Casterman, ils rajoutent le texte à l'ordinateur, avec un peu l'obsession de le composer « en drapeau », alors que moi j'avais souvent prévu autrement.

Extrait du Bistrot d'Emile - © B. Heitz / Gallimard

L'année dernière en 2020 tu as publié, toujours chez Gallimard, Les Dessous de St Saturnin dont le premier volume Le Bistrot d'Emile nous replonge dans les ambiances d'Un privé à la cambrousse, tout en reprenant aussi son format et le dessin en N&B.

Quand j'ai fini Le Bistrot d'Emile, encore une fois, ils m'ont demandé d'en faire d'autres parce que d'après eux un seul tome, ça allait se perdre dans leur catalogue BD, et aussi en librairies. C'est eux qui ont eu l'idée de partir sur les commerces pour le deuxième volume. « Tu pourrais pas faire une histoire sur le salon de coiffure, ou le garage ? » Donc j'ai fait une fausse couverture avec le salon de coiffure pour l'insérer à la fin du T1 mais je ne savais absolument pas ce qui allait se passer, si ce n'était que ça se déroulerait dans le salon de coiffure de cette brave Annie qui intervient déjà dans le premier volume.Même si tes polars à la campagne pourraient être lus par des lecteurs assez jeunes, tu as aussi signé des BD véritablement pour le jeune public chez Casterman jeunesse : la très attachante série Louisette la taupe dont sont parus onze tomes de 2005 à 2014 dans collection de premières lectures « Mini BD » et qui a bénéficié d'une recommandation du Ministère de l'Education nationale ; puis il y a une dizaine d'années, tu as aussi réalisé les dessins de l'Histoire de France en BD, trois tomes et de nombreux titres hors-série, avec Dominique Joly au texte.

Ça va faire 10 ans maintenant, ils sont en train de préparer une opération commerciale pour fêter le dixième anniversaire de la série. Au départ, il y avait effectivement trois albums sur l'histoire de France. Et ensuite nous avons fait des périodes plus précises : Vercingétorix et les Gaulois, Napoléon et l'Empire... Par exemple, dans la première mouture, Napoléon occupait 2-3 pages au maximum, alors qu'après nous lui avons consacré tout un album de 45 pages, comme également à Louis XIV, à De Gaulle, à la Première guerre mondiale. Et on continue...Et il y a aussi l'histoire de l'art en BD avec Marion Augustin.

Oui, en deux tomes. Et pareil que pour la série sur l'histoire de France, après nous avons prolongé avec des biographies de peintres, que ce soit de Vinci, Van Gogh et Monet. Et le dernier sorti en 2021, c'est L'Atelier des peintres. Pour cet album, je suis tout seul, au texte et au dessin. Je trouvais que les biographies étaient un peu scolaires : on démarrait avec la naissance et après on arrivait à la maturité, puis la mort. J'avais envie de montrer des artistes dans leur atelier, donc à chaque fois ce sont des petites BD de 4 pages, avec à la fin une petite explication sur la façon de travailler de Brueghel et bien d'autres... Je suis très reconnaissant à Casterman d'avoir édité ces livres parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. D'autant plus qu'ils les vendent plutôt bien...Et ce sont des ouvrages qui sont à la fois assez détaillés et en même temps très accessibles. Personnellement, j'ai appris des choses en les lisant !

Quelques adultes à qui je les offre me disent effectivement de temps en temps qu'ils ne se souvenaient plus de telle ou telle chose qu'ils ont redécouvert dans les différents livres de cette collection.

Linogravure Benjamin Rabier au travail par Bruno Heitz censurée par le département de la Somme - © B. Heitz

Pour finir, on te connaît plus comme auteur jeunesse ou tous publics avec tes polars en BD, mais on ne sait pas que tu as eu des démêlés avec la censure pour une exposition à Amiens de dessins très légèrement coquins que tu avais réalisés autour des peintres et de leurs modèles, notamment un dessin autour de Benjamin Rabier. Peux-tu nous parler un peu de cette affaire ?

Pour l'expo d'Amiens, rien à dire de plus, j'avais envoyé le petit porte-folio "Peintres et modèles" publié par les éditions rigolotes pour une expo sur les dessins "érotiques" faits par des illustrateurs de livres pour la jeunesse. Cette expo devant se tenir dans les locaux du conseil départemental de l'Oise, un élu avait piqué une crise en découvrant une de mes images représentant Benjamin Rabier dans un décor champêtre s'inspirant d'une femme nue pour dessiner "la vache qui rit". Le tartuffe du Nord avait joué les vierges effarouchées, pratiquant le "wokisme" avant l'heure, il avait interdit l'exposition. Pour le grand bien de la-dite exposition qui eut aussitôt une publicité inespérée : articles dans Le Nouvel Obs, le Canard enchaîné... Même La Provence, qui fait en général peu de cas de mes livres, avait envoyé un photographe chez moi et consacré un papier au martyre de la censure que j'étais soudain devenu ! Personnellement, ça n'a fait que conforter une règle que je me suis fixée : ne plus travailler pour des politiques, qui ont une sainte peur de se brûler avec de l'eau tiède, ne comprennent pas les dessins, ne savent pas lire les BD, et ne s'intéressent qu'un peu aux dessinateurs que lorsqu'ils se font assassiner. Partie de campagne.jpg)